-

Partager cette page

Jeudis du Genre

Organisation

Présentation

Le séminaire « Les Jeudis du genre » est transversal et transdisciplinaire. Il aborde des questions d’ordre méthodologique, théorique ou thématique en lien avec l’histoire des représentations genrées et des sexualités. Les réunions mensuelles d’octobre à mai sont un lieu de réflexion et d’échanges sur les constructions, manipulations et subversions de l’assignation genrée et/ou sexuelle dans l’histoire, la littérature, les arts et la culture du monde anglophone. Des Journées d’étude et colloques viennent enrichir ces réunions régulières. Ces séances rassemblent les membres du département d’études anglophones de l’Université de Toulouse Jean-Jaurès, mais aussi tous ceux et celles qui s’intéressent à la recherche sur le genre, notamment les chercheur.es et étudiant.es impliqué.es dans le réseau toulousain d’études sur le genre, Arpège.

Etant donné ses affinités avec les orientations de recherche de l’axe 1 du CAS, les « Jeudis du genre » sont affiliés à cet axe qui interroge explicitement le genre et les sexualités à travers l’analyse des troubles dans les constructions identitaires, via les figures de déstabilisation de l’identité sociale, raciale, genrée ou sexuelle, ainsi que les formes de résistances.

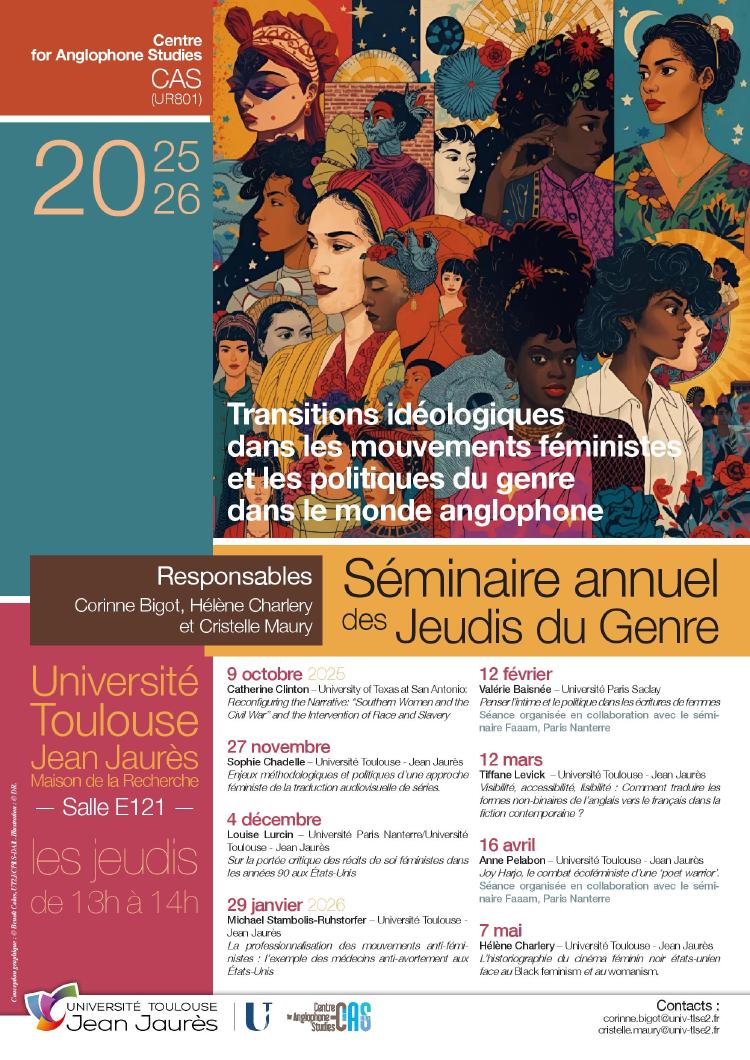

Nouveau programme : Transitions idéologiques dans les mouvements féministes et les politiques du genre dans le monde anglophone

En lien avec la thématique générale du CAS « Transitions », le séminaire des Jeudis du genre propose d’interroger les transformations idéologiques à l’œuvre au sein des mouvements féministes et des politiques du genre dans l’espace anglophone et d’explorer leur diversité, tant au niveau diachronique que synchronique.

Il s’agira d’étudier les mouvements féministes à la fois en tant que porteurs de changements désirés et en tant qu’ils sont influencés par les changements dans les rapports sociaux et politiques. On étudiera ainsi les phénomènes de polarisation et de tensions que les mouvements féministes rencontrent face aux mouvements anti-genres, antiféministes, et plus généralement face à la montée de la misogynie populaire (Banet-Weiser), dans les sphères politique, sociale, culturelle et intellectuelle. Cette exploration se déploiera à travers l’étude de l’histoire, de la sociologie, ainsi que par l’analyse des productions littéraires, cinématographiques, artistiques et linguistiques de cette aire géographique.

En effet, le féminisme et les études du genre et de la sexualité ne sont pas un mouvement homogène. Le féminisme est défini par Françoise Collin comme « un mouvement complexe à la fois politique, social, culturel et intellectuel (…) qui ne comporte pas de doctrine référentielle, pas plus qu'il ne s'organise en parti politique – et les rares tentatives faites en ce sens échouent. Il ne comporte pas de leader authentifié, même si des personnalités s'y manifestent, inaugurant divers courants de pensée et d'action ». L’émergence des études du genre, et de la théorie queer, qui met en question la binarité de la différence des sexes, la lie avec la question de l’orientation sexuelle et met en avant la volonté de l’individu contre ce qui est pris communément pour un donné biologique, conduit à la prise en compte des sexualités dans leur diversité, mais également de la race, des classes sociales et de la dimension postcoloniale.

Le féminisme et les études du genre sont ainsi traversés une multitude de courants, porteurs d’idéologies plurielles, et parfois opposées. Par exemple, le courant féministe universaliste de Simone de Beauvoir qui souligne la construction sociale des sexes, et affirme le caractère artificiel et culturellement construit des rôles sociaux d’homme et de femme pour s’en émanciper s’est d’abord heurté au différentialisme psychanalytique (représenté par Luce Irigaray, Hélène Cixous) qui a donné naissance à des mouvements tels que l’écoféminisme (Françoise D’Eaubonne) et l’éthique du care (Carol Gilligan), mouvements qui à présent se démarquent eux-mêmes du féminisme essentialiste (Sandra Laugier, Fabienne Brugère, Karen Warren, Starhawk, Greta Gaard). Ce féminisme universaliste qui a permis de donner naissance au courant radical de la théorie queer, s’en éloigne pourtant par sa neutralité modérée.

Le féminisme dit de « deuxième vague » a été remis en question, notamment aux Etats-Unis, par les partisanes du féminisme noir (Alice Walker, Angela Davis, bell hooks) et du féminisme lesbien (Frye, Lorde). De nombreux clivages marquent l’histoire des féminismes et des études du genre et de la sexualité : le féminisme libéral prônant un droit absolu à disposer de son corps s’oppose au féminisme social qui dénonce l’exploitation du corps des femmes ; le féminisme matérialiste se trouve en opposition au mouvement queer, tandis que les partisan.es du postféminisme revendiquent les acquis des luttes féministes tout en maintenant les structures de pouvoir patriarcales et de domination capitaliste (McRobbie, Gill). Le féminisme constructiviste intersectionnel semble être la forme la plus répandue aujourd'hui, notamment dans les œuvres et créations artistiques du monde anglophone. Cependant, qu'en est-il des autres sensibilités féministes, en particulier de l'essentialisme, qui semblait avoir disparu il y a quelques années, mais dont on observe la persistance (Banet-Weiser 139) ? De même, le nouvel essor de la sororité, impulsé par le mouvement #MeToo et les nouvelles alliances féminines, mérite d'être examiné, surtout alors qu’il a été critiqué dans les années 1970 comme une « sisterhood mystique » par Florynce Kennedy.

A travers cette thématique, le séminaire vise à accueillir les communications de tous.tes les chercheur.es dans le domaine des études anglophones qui utilisent ces courants théoriques pour éclairer leurs corpus ou qui développent des approches critiques, historiographiques, épistémologiques sur ces courants ou bien encore qui tentent, dans la lignée de Beauvoir, de visibiliser les femmes historiquement marginalisées dans un paysage culturellement dominé par les hommes et ainsi de procéder à une réappropriation de l’histoire, à une réinterprétation des récits historiques mettant l’accent sur le rôle des femmes (Joan Scott), à la recherche de créatrices oubliées (Claire Johnston, Elaine Showalter), ou la révision des canons (Adrienne Rich).

Historique

Le groupe des « Jeudis du genre » a été fondé en 2005 par Karen Meschia et Elizabeth de Cacqueray dans le cadre du programme quadriennal 2005-2010 du laboratoire Cultures Anglo-Saxonnes (désormais Centre for Anglophone Studies).

En inscrivant ses travaux sur le genre dans une perspective interdisciplinaire, les « Jeudis du Genre » ont fédéré et dynamisé la recherche autour d’une série de journées d’étude et lors d’un colloque international en 2009, « Femmes, conflits et pouvoir ». Ces travaux ont donné lieu à la publication de deux numéros de revue, Miranda 13 (2010), « Les voix du conflit : femmes et guerres au xxe siècle », et Caliban 27 (2010), « Femmes, conflits et pouvoir ».

Le séminaire a par la suite accueilli régulièrement des chercheur.es invité.es venus d’universités françaises, britanniques, italiennes, grecques ou américaines, et a organisé aussi des tables rondes avec des journalistes, des hommes/femmes politiques ou des militant(e)s pour la reconnaissance des problématiques liées au genre. En octobre 2019 le séminaire a collaboré avec le festival Polar du Sud et a accueilli l’écrivaine Alexandria Marzano-Lesnevich pour présentation et discussion autour de son livre, The Fact of a Body.

Entre 2015 et 2020, les « Jeudis du Genre » ont été co-dirigés par Catherine Delyfer, Emeline Jouve, Cristelle Maury et Catherine Puzzo, et Corinne Bigot depuis 2020.

En 2015, les « JDG » ont abordé des questions telles que la représentation contemporaine des femmes dans la presse et les médias, le masculin et le féminin en politique, la subversion des rôles genrés dans la littérature britannique de l’entre-deux-guerres, le rôle de la religion et du mariage, ou encore la masculinité dans le cinéma américain des années 70.

En 2016-2018, les « JDG » ont étudié plus précisément les manipulations du genre, et tout particulièrement les formes et les conditions de l’émancipation vis-à-vis de l’assignation à une place définie par le genre. D’une part, en examinant les processus de consolidation, déconstruction ou renégociation des normes et des identités, le séminaire s’interroge sur le « jeu » dans le genre (au sens mécanique de l’espace entre deux pièces imparfaitement assemblées) et sur les « jeux » autour du genre (travestissement). D’autre part, les enjeux politiques et démocratiques du genre sont envisagés, par une approche historique et culturelle des lois sur le suffrage féminin dans le monde anglophone.

Programme des séminaires passés :

Programme 2024-2025

Programme 2023-2024

Programme 2022-2023

Programme 2021-2022

Programme 2020-2021

Programme 2019-2020

Programme 2018-2019

Programme 2017-2018

Programme 2016-2017